睡眠大小事

睡眠不僅僅是休息大腦、恢復精神的過程,它與整體健康有著深刻的聯繫。當你一生注定要花1/3的時間來做這一件事情,那它確實值得被好好研究,一起來看看睡眠有甚麼需要注意的吧~

一天應該要睡多久?

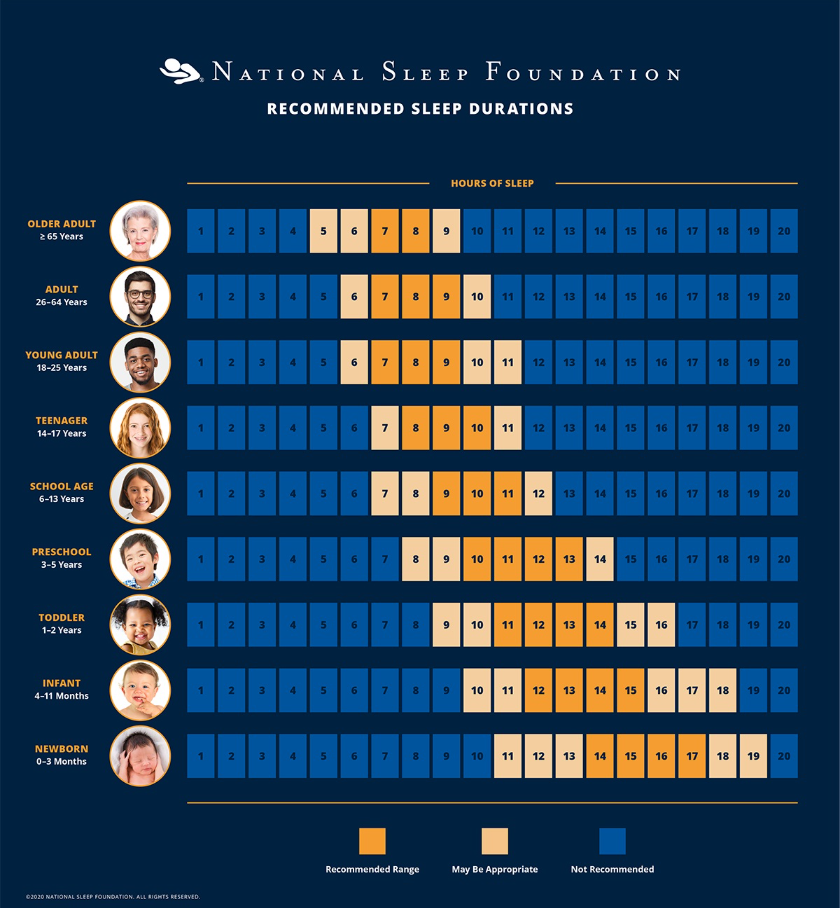

可以確定的是,一個人所需要的睡眠時間會隨年紀而不同。這是2020年睡眠基金會根據年齡給出的睡眠建議時數,可以發現年紀越大,所需要的睡眠時間越少,新生兒幾乎花上一整天在睡覺,學齡前最理想的睡眠時數在10-13小時,青少年則在8-10小時,成年後的建議時數大多落在7-9小時之間。

短睡基因真的存在嗎?

我們在讀書或是工作階段,一定都遇過一些每天只需要4-5小時的睡眠,隔天還是精神百倍的天選之人。而根據目前的研究,短睡基因確實存在;他們在長期睡眠剝奪下,能夠表現出更強的抗疲勞能力,認知表現也不受影響,且不會出現因睡眠剝奪所造成的症狀或健康損害。

然而,根據統計發現這些自然短睡眠基因的盛行比例均極低(遠低於1%)。因此下次遇到這樣的朋友,除了報以羨慕眼光,也要關心他們會不會是壓力太大硬ㄍㄧㄥ出來的。習慣短睡並不代表自己身體承受的了,你也許只是習慣了而已。

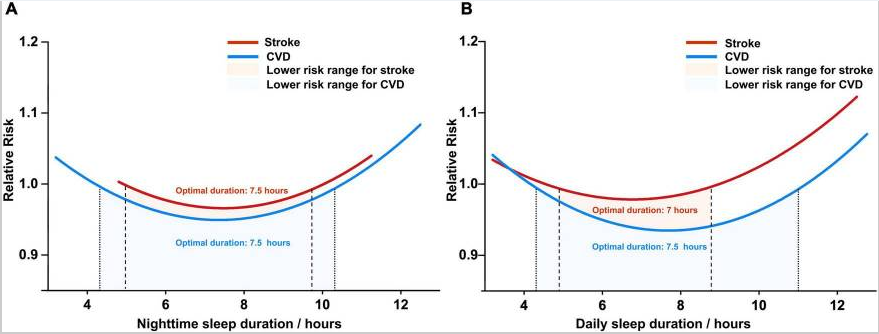

在一項納入歐美與華人的研究,也是迄今最大規模( 380 萬人,平均年齡45.7歲~64.5歲)的統合分析顯示,睡眠時長與心腦血管疾病風險呈 U 型曲線,每天睡眠約 7.5 小時剛好具有最低的心血管疾病的風險。可以從圖片中發現只要避免極端(<5 小時或 >10 小時)都屬於相對安全的區間,所以也不需要為了「達到精確的 7.5 小時」而焦慮,重點是維持規律、並找到一個適合自己身體的睡眠長度。

好好放鬆吧 – 午休與補眠

在東方文化中,午休是一種很常見的習慣。但午休的時間長短,也會對健康產生不同影響。根據目前的研究,午休建議控制在30分鐘-60分鐘;若時間過長,反而可能導致夜間睡眠質量下降,並與代謝疾病風險增加有關。

另外,儘管這和傳統觀念有點矛盾,但迄今為止的少數研究也表明,適度的「補眠」很可能是對健康有益的習慣,美國國家睡眠基金會建議,對於工作日無法達到建議睡眠時長的個人,在非工作日將睡眠時間延長 1 至 2 小時是合理且對健康有益的做法。

甚麼時候睡? – 談生理時鐘與日夜節律

我們體內的荷爾蒙,同時受到日夜節律和睡眠週期影響。以生長激素為例,睡眠對生長激素分泌的影響大於日夜節律系統的影響,無論睡眠發生在一天中的什麼時間,睡眠期間大約每 2 小時會出現一次生長激素高峰,然而受日夜節律影響,即使在白天進入深層睡眠,生長激素的高峰會來的比夜晚的還要低一些。而不同的激素受日夜節律和睡眠週期影響情況都不一樣。

中醫在兩千年前的經典《素問》就有「夜臥早起,無厭於日」、「人臥則血歸於肝」等說法,意即夜間睡眠是讓肝臟獲得充分休養的關鍵時段。肝在中醫中主管疏泄與藏血,與現代醫學所觀察到的肝臟夜間代謝、解毒與修復功能相互呼應(如今發現促進肝臟修復的相關激素為IGF-1,受生長激素分泌節律影響)。因此,若能在「子時」(台灣時間約 23:00–01:00)之前入睡,更能順應自然陰陽消長的節律,讓身體達到修復與再生。為甚麼古人在沒有實驗室,只有油燈與竹簡的時代就有如此遠見我們不得而知,但以目前的研究結果來看,確實和古人的想法差距不遠。

根據目前的科學證據,最佳建議的就寢時間多落在晚上 10 點至凌晨 12 點之間。2025 年中國一項針對老年人(>65 歲)的研究更指出,若將睡眠安排在晚上 11 點至清晨 6 點的「黃金時段」的人,有著最低的全因死亡率。

💡古時候是以當地的自然日夜節律來判定時間,比如「子時」的判斷標準為「夜半,正北方的斗柄指向子位」,因此在北京與廣州的「子時」實際上會差上十幾二十分鐘,某種程度上這種判斷法比起格林威治的時區劃分法更貼近生物的日夜節律。

青少年的原罪 – 晚睡與賴床

近期關於國高中生改為10點上課的聯署議題在社群平台上引發兩極討論。有人認為以接送和照顧的角度來看,學生上課應該配合家長上班作息,但這樣往往忽略了青少年這個族群的生理特殊性。也忘了我們在青少年的時期也曾經都經歷過一個「晚上一條龍,白天一條蟲」的階段。

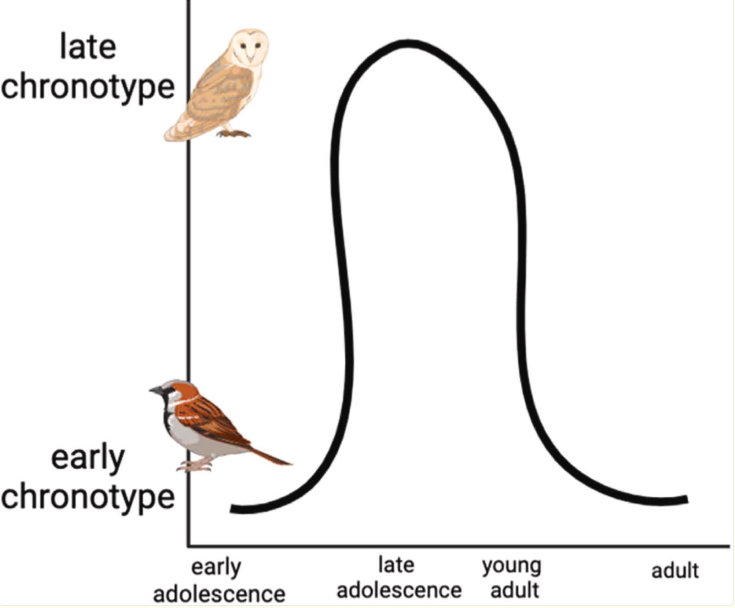

在人類的一生中,晝夜節律會發生明確的轉變,一般來說,兒童和成年人通常偏好早起早睡(麻雀型),而青少年和青年則偏好晚起晚睡(貓頭鷹型)。青少年的晝夜週期與成人的差別可以將近兩個小時。多項研究發現,若將高中第一堂課從早上7:30推到8:30或更晚,可以提升學生的考試表現與出席率,甚至有助於降低憂鬱症和自我傷害的風險。

也許對於青少年族群來說,比起強迫他們過著不屬於他們晝夜節律的麻雀生活,我們更應該把重點放在足夠的睡眠時長 (8-10小時) 和規律上。